Àlex Guillamón: “Hay que poner en duda la calificación de energía renovable cuando los materiales a utilizar para captarla y transformarla están disponibles en cantidades muy limitadas en el único planeta de que disponemos.”

Ya se han cumplido 5 años del asesinato de Berta Cáceres y el juicio por esclarecerlo el continúa entrampado en el laberinto sin salida de la justicia hondureña. Se consiguió una condena a los autores materiales, lo cual ya es un hecho excepcional, dada la impunidad de todo tipo de crímenes en este país, pero lo que está costando más es llegar a los responsables de la decisión y la organización del asesinato.

Mientras tanto, sin embargo, la falta de mecanismos de justicia para depurar responsabilidades de las actividades transnacionales de las empresas, permite hoy la impunidad de los fondos de inversión holandés FMO y finlandés FINNFUND -ambos con participación pública- o la empresa alemana encargada de la fabricación de turbinas (Voith Hydro, participada por la Siemens) por su implicación en el proyecto de embalse en el río Gualcarque, origen del conflicto. Y eso a pesar de haber sido plenamente conscientes durante años del incumplimiento de la obligada consulta a las comunidades afectadas o los permanentes acosos y violencias contra estas comunidades.

Para ver otro conflicto extractivista de rabiosa actualidad nos podemos trasladar al Congo, el país con un mayor contraste entre su riqueza natural y su pobreza social. El cobalto es su última maldición: es una materia fundamental para las baterías de los automóviles eléctricos. Y las nuevas políticas para promover un “transporte limpio” en los países ricos se están convirtiendo en más negocios sucios con la explotación de seres humanos y contaminación, tal como ha sucedido antes con los diamantes, el coltán, el oro, el uranio, etc. El documental alemán “The cobalt syndicate”, es bastante claro al respecto. Y en este conflicto tenemos otros nombres propios como Wolkswagen o Glencore.

Las empresas automovilísticas europeas, chinas o norteamericanas alegan no poder controlar la cadena de suministros y, por tanto, también aquí rechazan sus responsabilidades. Pero lo cierto es que la lógica de la competencia del negocio privado empuja a comprar materias primas al precio más bajo posible, para obtener el mayor beneficio posible.

El extractivismo en la base del capitalismo global

Eduardo Gudynas [1] define el extractivismo como “la extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar”. “Generalmente, el extractivismo se expresa bajo las llamadas economías de enclave. Se parecen a una isla. Buena parte de sus insumos y tecnologías son importados, una proporción significativa de su personal técnico también es extranjero, y no nutren cadenas nacionales”. Son “redes de producción y comercialización internacional, con entramados de flujos, nodos e interconexiones transnacionales donde se procesan los recursos naturales, se manufacturan bienes intermedios y finales, y se les comercializa, hasta su consumo final”.

Junto con Japón, la Unión Europea es la potencia económica con una peor proporción entre demanda de materias primas y disponibilidad de ellas en su propio territorio.

Por ello, en los últimos años la Comisión Europea ha aprobado diferentes informes y estrategias para la protección de sus intereses al respecto en todo el mundo. Estima que para ser neutral en carbono necesitará 18 veces más litio y cinco veces más cobalto hasta 2030. Pero hasta 2050 la cifra aumenta a 60 veces más litio y 15 veces más cobalto. Todo ello, claro está, pensando en la quimera de mantener los actuales modelos y ritmos de crecimiento económico.

Hay que poner en duda la calificación de energía renovable cuando los materiales a utilizar para captarla y transformarla están disponibles en cantidades muy limitadas en el único planeta de que disponemos. En todo caso, uno de los medios más eficaces para defender o adquirir el “derecho” de la Unión Europea a extraer materias primas, y despojar a las comunidades de diferentes continentes, han sido los sistemas de protección de las inversiones transnacionales, que garantizan a través de los acuerdos comerciales o tratados de comercio e inversión (TCI). Por tanto, los TCI son herramientas esenciales en la dinámica del extractivismo global.

“Llama la atención que la estrategia prevé que tres actores trabajen conjuntamente para el desarrollo de estos pilares: la Comisión, los” Estados Miembros” (es decir, sus gobiernos) y la industria. No desean los incómodos controles de los parlamentos o -peor aún- de la sociedad civil y de las asociaciones no gubernamentales que desde años trabajan para unas relaciones comerciales justas entre países ricos y países empobrecidos. Su objetivo es garantizar el acceso a los mercados en países emergentes de las empresas de la UE, a través de tratados comerciales bilaterales orientados a la protección de sus intereses”[2].

La guerra silenciosa del extractivismo

Y esta lógica empuja a una verdadera guerra silenciosa global -quizás sería mejor decir silenciada- en cientos de conflictos locales, con una serie de rasgos sistemáticamente repetidos y con un goteo constante de víctimas mortales y de muchísimas otras violentadas en su integridad física, psicológica, en sus derechos, criminalizadas, despojadas de sus territorios y medios de vida.

La organización británica Global Witness nos ofrece cada año a principios del verano un informe que podríamos considerar en buen indicador del progreso de esta guerra silenciosa. Desde el asesinato de Berta Cáceres, que teóricamente sacudió las conciencias globales, hasta 2019 -ya que aún no se han cerrado los datos de 2020-, se han podido registrar 784 asesinatos de personas defensoras del medio ambiente en el mundo, en número creciente año a año.

Estos informes destacan la minería como el sector más relacionado con estos asesinatos. Seguida de la agroindustria, las represas hidroeléctricas y la tala de árboles. Señalan “la inmensa vulnerabilidad de los pueblos indígenas” ante la violencia extractiva, a menudo amparada por los propios gobiernos, como estamos viendo en el caso de la Amazonia. Y, en los casos bien documentados, apuntan como autores materiales a grupos paramilitares, a ejércitos y policías locales y guardias de seguridad privados, en una combinación a menudo cómplice entre algunos estados y empresas extractivas, hasta el punto de que muchas fuerzas de seguridad públicas hacen de seguridad privada.

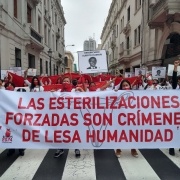

Sin embargo, a los informes de Global Witness les sigue faltando un enfoque feminista. No encontramos datos segregados, ni lecturas sobre el impacto diferencial, ni los fenómenos concretos de las agresiones machistas añadidas (y sus implicaciones) de los que son objeto las mujeres defensoras de la vida y el territorio. Por lo tanto, nos dejan sin la observación de una importante parte de esta realidad.

A este respecto otras organizaciones como Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo -AWID- o la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras llaman la atención sobre aspectos que no pueden ser obviados:

“Las defensoras de Derechos Humanos son atacadas por lo que son, su identidad de género, y por lo que hacen. Enfrentan el mismo tipo de riesgos que el resto de activistas. Pero, como mujeres, también están expuestas a la violencia y los riesgos específicos relacionados con su género, y son objeto de violencia porque desafían las normas y los estereotipos existentes. La criminalización de sus luchas, el aumento de los poderes fácticos de actores no estatales, los ataques virtuales derivados del uso de nuevas tecnologías y las violencias y discriminación en el interior de sus propios movimientos y familias, las colocan en un situación de riesgo que afecta a su seguridad y su derecho a defenderse”.

Y definen como “componente de género” estos fenómenos característicos y añadidos en la violencia hacia las mujeres en contextos de conflictos por el territorio, fenómenos tan reales y necesarios de ser abordados, como los que sí describe Global Witness en sus informes.

Solidaridad internacional y defensa de la sostenibilidad de la vida

El caso de Berta Cáceres, la dirigente del COPINH ha servido, al menos, para sacudir conciencias y para atraer la atención hacia la guerra silenciosa y hacia algunas de estas características que la definen. Ha servido también para poner luz a los entramados de intereses que hay detrás de estos episodios constantes de violencia. Unos entramados con ramificaciones que nos son muy cercanas.

Un aspecto clave para la solidaridad internacional y para la defensa de los derechos humanos es la capacidad para establecer la trazabilidad transnacional de las responsabilidades en las vulneraciones de derechos humanos y en el despojo de comunidades en cualquier lugar del mundo.

Extender la conciencia de que estamos ante un fenómeno global, no sólo porque sucede en diferentes continentes a la vez y con unas pautas claramente comunes, sino que los episodios de violencia que demandan nuestra solidaridad, son el síntoma agudo de una enfermedad sistémica, el extractivismo, con unos entramados globales y unas ramificaciones de actores e intereses, que nos apelan directamente.

Por lo tanto, la solidaridad internacional ante estos fenómenos graves y crecientes de vulneración de DD.HH. implica la denuncia de actores transnacionales privados (en muchos casos con inversión pública directa o mediante la protección jurídica de los TCI). Supone abrir el foco público hacia estos entramados y su dinámica que, por supuesto, prefieren siempre permanecer en la penumbra.

Se trata, pues de una estrategia solidaria con un doble horizonte:

En primer término, la protección de las personas criminalizadas, perseguidas, amenazadas por ejercer sus legítimos derechos a defender sus territorios y sus comunidades, y la denuncia de todo el entramado del extractivismo hasta llegar a sus orígenes, con mecanismos efectivos de control y sanción de las violaciones de derechos humanos y ambientales.

En segundo término, una alianza amplia con el ecologismo, los feminismos, los nuevos movimientos climáticos, sindicales, sociales, etc. por una transición ecosocial, fundamentada en la solidaridad y la justicia global.

Tal como planteaba el manifiesto “Última llamada” para la transición ecosocial, hace ya siete años:

“Es fundamental que los proyectos alternativos tomen conciencia de las implicaciones que suponen los límites del crecimiento y diseñen propuestas de cambio mucho más audaces. No basta con políticas que vuelvan a las recetas del capitalismo keynesiano. Un nuevo ciclo de expansión es inviable: no hay base material, ni espacio ecológico, ni recursos naturales para sustentarlo. Deberíamos ser capaces de ganar grandes mayorías para un cambio de modelo económico, energético, social y cultural. Además de combatir las injusticias originadas para el ejercicio de la dominación y la acumulación de riqueza, hablamos de un modelo que asuma la realidad, que haga las paces con la naturaleza y posibilite la vida buena dentro de los límites ecológicos de la Tierra”.

Àlex Guillamón, Entrepueblos

[1] Gudynas, E.: Extracciones, extractivismos y extrahecciones. Observatorio del Desarrollo (CLAES), Montevideo.

[2] Guainazzi. M.: La Unión Europea, ¡a por los pobres!. Observatorio de Servicios Públicos de ATTAC-Madrid.

Para saber más: