¡La asesinaron mientras dormía, mientras soñaba nuestros mismos sueños!

Han pasado seis años desde que recibimos la terrible noticia del asesinato de una gran amiga, nuestra querida Berta Cáceres. Esta luchadora incansable por la vida, la justicia y la libertad -premio Goldman como defensora del medio ambiente y la naturaleza–, desde hacía años venía siendo sistemáticamente amenazada por funcionarios de la empresa DESA, con el beneplácito del fraudulento narco gobierno hondureño, y con la pasividad de toda la estructura financiera-empresarial de Honduras y de inversionistas internacionales involucrados … hasta que la noche del 2 de marzo de 2016 fue vilmente asesinada.

¿Quién era Berta Cáceres?

Berta era la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y desde ahí era una de las voces en la primera línea de la defensa de los derechos del pueblo lenca, en defensa de su territorio frente a empresas nacionales y multinacionales.

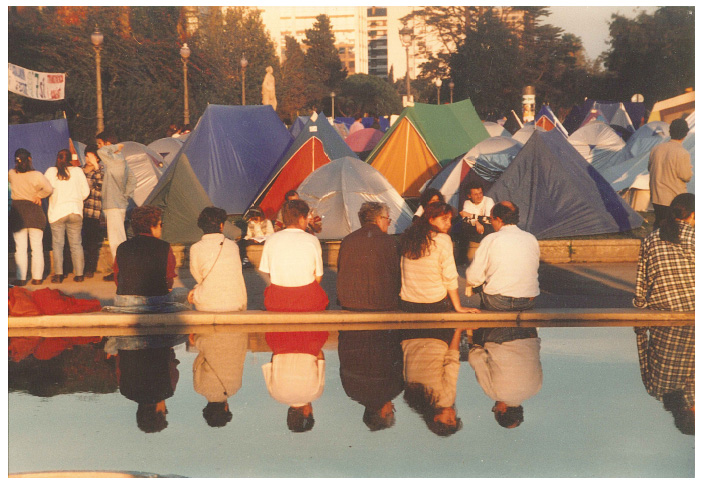

Con Berta coincidimos en diferentes coordinaciones internacionales de movimientos solidarios. A su lado caminamos las calles y los caminos de su Honduras querida tras el golpe de estado de 2009, acompañando y apoyando la lucha y resistencia de ese pueblo heroico. Berta era una de las voces más claras y valientes en la defensa del pueblo campesino e indígena, de las mujeres, de lxs estudiantes y de todos los sectores sociales más desfavorecidos. Desde Entrepueblos siempre fuimos solidarios con Berta, con su generosidad y su compromiso rebelde, solidario, activista y feminista.

“Sin duda perdimos uno de los referentes éticos más queridos en nuestro caminar en la solidaridad internacional”.

Berta fue muy molesta para los poderes establecidos y siempre estuvo en su punto de mira ante su defensa inclaudicable por los derechos y libertad del pueblo hondureño. Recibía constantemente amenazas de muerte, persecución, acoso, ataques físicos y se enfrentó a diversos cargos y denuncias falsas, como la de provocar daños y perjuicios a la empresa hidroeléctrica DESA. El 2 de marzo de 2016, sicarios al servicio de la empresa irrumpieron en el domicilio de la reconocida defensora indígena Berta Cáceres y la asesinaron a balazos

Han pasado seis años y seguimos pidiendo junto a numerosas organizaciones de todo el mundo: ¡Justicia para Berta Cáceres!

Desde que en los primeros días de su asesinato, representantes de redes sociales internacionales se desplazaron a Honduras en el marco de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres” los entresijos de este crimen se han ido haciendo públicos con cuentagotas. El gobierno de Juan Orlando Hernández obstaculizó durante todos sus años de mandato -hasta inicios del 2022- el avance de las investigaciones en su afán de proteger a los culpables intelectuales.

Las sucesivas carencias y vacíos en la investigación del asesinato llevaron a las organizaciones sociales a solicitar en 2016 la creación de una Comisión Internacional Independiente de Investigación interdisciplinaria con la finalidad de evitar la impunidad y garantizar la transparencia de las investigaciones acerca de la autoría material e intelectual de los hechos, incluida la implicación de la empresa DESA y de todas las demás entidades financiadoras involucradas. La demanda era unánime: la retirada inmediata de esta empresa del Río Gualcarque.

El 7 de junio del 2017 se anunció el inicio de la audiencia preliminar de cinco de los ocho imputados en el caso del asesinato de Berta Cáceres en un proceso lleno de incidencias. A partir de ahí se inició una serie de tentativas de juicio, pero una y otra vez el Ministerio Público se negó a presentar la información y los peritajes necesarios para el proceso, en la búsqueda de la verdad.

A finales de 2018, el Tribunal de Sentencia hondureño pronunció un veredicto en el que se condenaba únicamente al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente con la empresa DESA, pero se continuaba sin condenar a los autores intelectuales que planificaron el crimen y que pagaron a los autores materiales que asesinaron a Berta e intentaron asesinar al activista mexicano Gustavo Castro que acompañaba a Berta al momento del asesinato. Entre los autores intelectuales destacan como acusados por la defensa de Berta miembros de la familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA, que nunca han sido juzgados. Como se dijo en esos días: “hubo sentencia, pero no hubo justicia”.

En el 2020, seguía sin hacerse justicia. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos presentaron ante el Ministerio Público una declaración suscrita por más de 500 organizaciones y además cientos de personas de todo el mundo, exigiendo respuestas ante la falta de acción y sanción sobre la clara responsabilidad de los autores intelectuales del crimen.

El 7 de abril del 2021, y ante maniobras de su defensa, fue suspendido el juicio aún pendiente contra unos de los autores intelectuales, David Castillo -gerente de la empresa DESA-. No fue hasta julio de 2021 que pudimos celebrar la victoria del COPINH, del pueblo lenca, de la familia de Berta, del pueblo hondureño y de la solidaridad internacional ante el veredicto contra David Castillo como culpable del asesinato de Berta Cáceres.

Aunque la verdadera justicia no será completa hasta que se enjuicie a la familia Atala Zablah como autores intelectuales del asesinato, quienes desde su posición de poder buscan como frenar la digna lucha del pueblo lenca por defender su río, su territorio y la vida.

Todavía esperamos justicia. ¡Justicia para Berta Cáceres!

Este 2 de Marzo, como siempre, conmemoramos su lucha y acompañaremos las actividades que para este 6to Aniversario de la Siembra de Berta Cáceres se organiza desde el COPINH y desde todas las organizaciones solidarias hermanas.

https://copinh.org/2022/02/6to-aniversario-de-la-siembra-de-berta/

Desde Entrepobles País Valencià se rendirá homenaje junto a sus compañeras de viaje “Activistas por la vida” en el Col·legi Major Rector Peset de Valencia https://entrepueblos.org/evento/la-comunicacio-comunitaria-sota-amenaca/